|

第59号 2015年12月

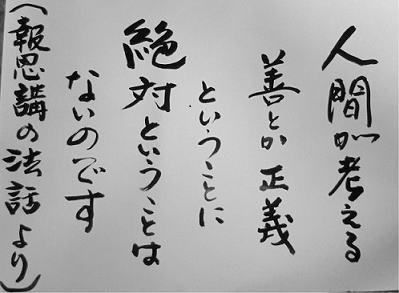

今年も親鸞聖人を偲(しの)ぶ報恩講の法要をお勤めすることができました。ご講師の法話の中から心に残ったお話を書き出してみます。

「おめでとうという言葉は、愛しあいたいという意味がある、それはお互いに関わり続けたいという意味をもつ」、「愛の反対は憎しみではなく無関心である(マザーテレサの言葉)」、つまりそれはいただいたご縁の大切さを言っているのでしょう。しかし「人間同士の関わりが近く深くなると、必ずそこに問題がおこる」、なぜか、「人間とは困ったもので、へその緒を切ったその時から、私が自分でこの世に生まれてきたと思う病気にかかっているからである」と。

私たちは他者との関わりなしには生きていくことはできませんが、他者との関わりの中で、自分というものを立てないではいられない生き物なのです。自分は絶対に間違っていないという考え方が人間関係を硬直させていきます。しかしそれをやめられないのもまた事実なのでしょう。仏教の教えはそこに起こってくる問題を見つめているように思います。

坂本竜馬の話から

この原稿を書こうとしているときに「やはり龍馬は強かった 「北辰一刀流」免状、本物と確認」という新聞記事が目に入りました。11月9日の朝日新聞です。「幕末の志士、坂本龍馬(1836~67)が青年時代、江戸で修行した道場から与えられたとされてきたなぎなたの免状「北辰一刀流長刀兵法目録」が、本物であると確認された。所有者らが7日発表した。存在は長年知られていたが、龍馬研究家の鑑定で“お墨付き”を得た。」とありました。

私はずっと以前からの念願だったのですが、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』をこの最近ちょうど読み終わったところでした。本屋さんで陳列されている背中の文字を見ながらその第一巻を手にして、思い切ってレジに運んだのが始まりです。この歴史小説はかつて産経新聞に四年間にわたって連載されたものだそうですが、これをもとにしてテレビドラマでも何度か取り上げられました。

二六〇年続いた武士の時代から明治維新という新しい時代への転換期に、重要な役割を果たしたその人、坂本竜馬の生涯が時代背景とともにわかりやすく綿密に描かれています。

江戸時代とはどんな時代だったのか、その前には長く続いた戦国の世がありました。関ヶ原の戦いで勝利をおさめ、江戸幕府体制の基礎を作った徳川家康は強い幕府を作ることで争いのない平和な世の中になると考えたのでしょう。そして実際に平和で安泰な世の中を築きました。しかしそこには鎖国政策や身分制度など、人びとを強力な制度によって統制し、自由と平等を制限するという巧妙な方法を考えたのでした。

坂本竜馬の生きた時代は江戸時代が始まって二〇〇年以上経過していますが、基本的な制度はまったく変わっていません。現在の高知県である土佐というところは特殊なお国柄があったようです。関ヶ原の戦い以前の土佐は長宗我部氏が支配していましたが、関ヶ原の戦いで敗者となり領土を没収され、そこへ新しい殿様として山内氏が入ってきました。山内氏にもともと仕えていた家臣は上士と言って優遇され、かつて長宗我部氏に仕えていた侍は郷士といって差別的な扱いを受け、対立的な関係が続きます。その郷士の家に竜馬は生まれるのですが、竜馬の時代には土佐の郷士たちの中から世の中の変革を願う運動が始まります。

戦のない安泰な世が続いたことによって武士は実は骨抜きになっていたそうです。しかし長州、薩摩、そして土佐はそれぞれ状況は異なりながら、ある気運の中で尊皇攘夷という運動が始まります。尊皇とは徳川幕府のあり方に不満をもつ改革派で、昔から敬われてきた天皇を中心にした新しい国作りを考えようという思想です。攘夷とは、攘とは〈払いのける〉、夷とは異なる民族をさげすむ言葉です。ペリーの黒船が来航してその圧倒的な軍事力、技術力の差を見せつけられた幕府は不平等な開国へと向かおうとしますが、それを阻止しようとする運動です。幕府の権威を守ろうとする勢力と改革派とのせめぎ合いに西欧列強の圧力が加わります。

確かに西欧列強との対等な政治交渉もできないのに開国すれば国を滅ぼすことにもなりかねない、かといって鎖国をいつまでも続けると世界から取り残され、孤立することになる、どうしたらいいのか、ということです。当時の政治を担う殿様や天皇にしたところで、それまでの鎖国によって国際社会に対する知識が皆無に等しい当時にあって、その問題を切り抜けるのはとても困難なことであったのです。

このような状況の中で竜馬は重要な役割を果たします。徳川幕府は自らその権威を返上し(大政奉還)、新しい維新政府への方向付けを成し遂げるのに、なくてはならない人物だったのです。残念なことに竜馬はその直後に暗殺されます。その年齢はわずかに32才でした。

日本という国家の黎明期(夜明けにあたる時期)にこのような物語があったことに私は感銘を受けました。もちろんこれは歴史小説だから、描かれていることは歴史の一面であり著者の主観が装飾した物語であるのかも知れません。とはいえ、歴史を学ぶことの大切さを痛感させられます。

昨今、歴史認識の問題が外交問題として言われていますが、さまざまな歴史家の見解があるにしても、自国の歴史を知ろうとすることの大切さは見失ってはならないと思います。それは私たちの生きている現在の背後にあって、今日の社会を成立させている重要な要素なのです。

私たちがご縁をいただいている宗教についても同じようなことが言えるのではないでしょうか。

|