|

第42号 2007年8月

仏とはもともと、真実を悟った人、目覚めた人のことを言う。仏陀釈尊は菩提樹のもとで悟りを開いてこの人間世界においてはじめて目覚めた人となり、その悟りの世界からその説かれた教えを伝承して経典となり後世に残された。経典では教えを説く中心人物はつねに仏陀釈尊である。

刑事物のテレビドラマではよく死者のことをホトケというが、死者が仏陀であるはずがない。これは仏教を誤って理解した人がこのようなことを言い出したのだと考えられる。

しかしなぜそのような誤解が生まれたのだろうか。そもそも経典とは、インドの言葉から中国語に翻訳され、それが日本にもたらされたのは聖徳太子の時代である。その当時の日本の僧侶は仏教を中国語(漢字)から学び、それを自国語として取り入れようとしたから、漢文のままでも意味のわかる言語として流通させたようである。経典が語りかける言葉とは、生きている人間に対して「目覚めよ」と言っている。

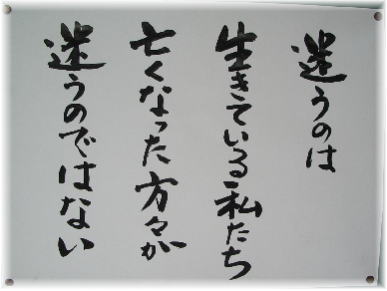

ある外国の仏教僧侶によると、日本の多くの大人は子どもに対して「人に迷惑をかけないように」と教えるが、仏教の立場から考えると「人のために何ができるかを一生懸命考えなさい」と教えるべきだという。他者との関係を遮断して自己中心に生きる生き方から、他者との出会いを通して本当の自分自身に目覚めていくことを知ることの大切さこそ、仏陀の教えに通じるという。迷っているのは私であって、そこに学ぶことの大切さがある。

法話 「本願信ずべし」

お寺の法要にお参りされたことのある方はご存じでしょうけど、「正信偈」のお勤めをしてご法話が終わったあとで、最後のしめくくりとして短い歌をお集まりの皆さんと共に歌います。

如来大悲の恩徳は

身を粉にしても報ずべし

師主知識の恩徳も

骨を砕きても謝すべし

これは「恩徳讃」と言われる仏教賛歌で、この詩の作者は私たちの宗祖である親鸞聖人です。今からおよそ七五〇余年前に作られた詩にメロディを載せて歌っています。

このような四行の詩の形式で親鸞聖人は浄土真宗の教えを、しかも漢文ではなくわかりやすい日本語で述べられたものを『和讃』と呼びます。『和讃』は八代目の蓮如上人の頃から日常の勤行の中で使われるようになって人々の中に定着してきますが、誰でも口ずさむことのできる詩として、平易なことばで教えのこころが述べられたのは、その時代の仏教僧としては画期的なことでありました。

さて、この詩を口ずさんでみるとするといかがでしょうか。ちょっと気が重くなると言った人もいます。仏教教団に対してすべてを投げ出しなさい、という意味に受け取られる方がいらっしゃるかも知れません。やたら金品を要求する怪しげな宗教と同じではないか、と思われるかも知れません。しかしそれは違います。

これは親鸞聖人によって浄土真宗の教えのこころが述べられたもので、この詩に出会うことのできた後世の私たちに対して親鸞聖人が投げかけたメッセージだと言えます。ではそのメッセージの内容は何か。単にこうしなさい、ああしなさい、というのではなく、親鸞という人が出会えた世界の大きさが語られているのです。親鸞聖人ご自身が仏の大悲の世界に出会うことができ、その喜びは何ものにも代えることのできないくらい深く重い、自らの生涯をあげて仏道に捧げたいという深い感謝と喜びの気持ちを表しています。

この詩は『正像末和讃』という親鸞聖人最晩年の著作の中の一首ですが、『正像末和讃』は長男である善鸞を義絶しなければならないという事件の後に作られたものでした。親鸞聖人は世間的な意味では、決して幸福とは言えない一生を送られた方で、贅沢な暮らしからは程遠く、家庭的な団らんに恵まれることはほとんどありませんでした。そして84歳という高齢で長男を義絶しなければならないという出来事はおそらく悲痛の極みであったと言わなければなりません。

そのような状況の中で、夢のお告げとして感得された和讃がありました。

弥陀の本願信ずべし

本願信ずるひとはみな

摂取不捨の利益にて

無上覚をばさとるなり

85歳の二月九日と記されていますが、この和讃を最初に掲げて『正像末和讃』が作られていきます。29歳で法然上人に出会ってから一筋に本願念仏に生きられた聖人が、85歳という最晩年になって今さらのように「弥陀の本願信ずべし」という夢のお告げを受けるとはどういうことでしょう。夢のお告げというからには、告げられるその相手とは親鸞その人以外にはありえないわけでしょう。

浄土真宗の教義の要は信心です。念仏の信心を獲得する、それ以外のすべての仏道修行は往生の要ではない、とするのが浄土真宗の眼目です。その宗祖である親鸞聖人が最晩年になって「弥陀の本願を信じなさい」という夢のお告げを受けられたというのはどういうことなのでしょうか。

ふつう信心というと「鰯の頭も信心から」ということばを想像する人が多いと思いますが、鰯の頭のようなつまらないものでも、信仰すると何かありがたいもののように思ってしまうという意味ですが、悪く言えば自分勝手な思い込みということです。思い込みはいつかそれは破られます。破られないままに命が終わった人は、それはそれで幸せな一生なのかも知れませんが、本当のことに出会えなかったということからすれば哀れな一生かも知れません。

人間に生まれたことの意味は真実に出会うということで成就するということです。どのような失敗ばかりの生涯も、どれほど情けないような生きざまをさらしてでも、周りを怨み自分自身を嫌悪して生きていくことほど悲惨なことはありません。自分自身に胸を張って生きていけるような真実に出会いたい、それは本当の自分自身に出会うこと以外にない、という道筋を立てられたのが念仏の教えであります。

弥陀の本願を信ずるとは、仏さまにお任せするということですが、「私は仏さまにすべてお任せしたから大丈夫です」という自称信心獲得の人は、お任せしたという自分の心にしがみついている、ということもあり得るわけです。本当は「私は本願を信じています」という自分の思いからも解放される心境でなくては、信というものは成就しません。

「正信偈」には

五濁悪時群生海 應信如来如実言

(五濁悪時群生海、まさに如来如実の言を信ずべし)

とあります。濁りと悪に満ちあふれた人間世界において、本当の自分自身の姿を言い当ててくる仏のことばを信じよ、と呼びかけられています。これは、煩悩を具足した凡夫として自分中心でしか生きられない自己の姿を知れ、ということであります。そしてその教えを依りどころとして生きる私となることが、仏さまから「信ずべし」と呼びかけられ続ける人間として、自分自身を大切にいただいていく生きざまを指し示しています。

|