|

第40号 2006年8月

最近私はある聞法会の中で次のような話を聞いた。

人間は、幼児期では自分の思うまま、意の欲するままに行動するものである。欲しいもの、食べたいものを要求し思うようにならなければ泣いて訴える。しかしそれらは幼い子どもにとってはごく普通の行動である。しかし思春期あたりのある時期から、自分の顔を鏡で見はじめるようになる。これは人間の成長段階の中での大きな変わり目であるという。それは自分自身を初めて外側から、いわば他人の目を通して見るという行動であり、それは心の内面の問題もまた、人の目を通してどのように映るのかを気にするようになるということである。いつのまにか他人の目線を基準に、ものを考えたり決めたりするとは、回りに左右され流されて自分の本当の気持ちがどうなのか、だんだんわからなくなっていく状態なのかも知れない。

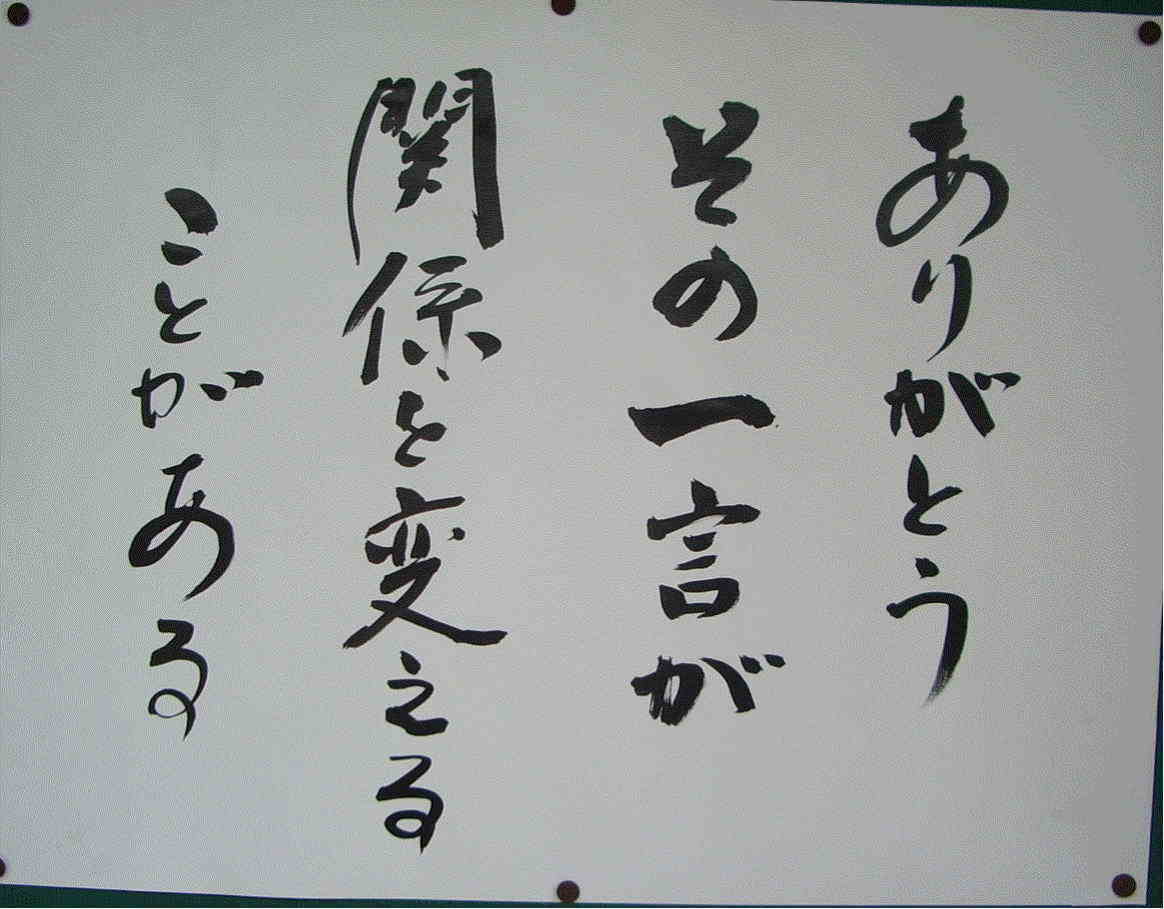

「ありがとう」となにげなく口をついて出てくる言葉は、率直な自分の本心を気付かせてくれる重要なことばだと思う。

ひとつの法話・・歎異抄の教え

「おのおの十余か国のさかいをこえて身命をかえりみずして尋ね来たらしめたもうおんこころざし、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんがためなり・・」という言葉で歎異抄第二章は始まります。歎異抄とは親鸞聖人の教えの聞き書きで、弟子の唯円によってまとめられたものであります。

親鸞聖人からじかに真宗の教えを聞いて感化され、その道一筋に生きていくこと決めた弟子たちが、年を経てさまざまな内外の事情に当面して、あらためて自らの信心を確認しなければならない事態がおこったのでした。そこで茨城県を中心として居住していた弟子たちは京都の親鸞聖人のもとへ遙かな道のりを身の危険をものともせず、信仰における重要な問題を親鸞聖人の口から直接いただくためにやってきた、というのがここの文章があらわしていることであります。

「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀にたすけられ参らすべしと、よき人の仰せをこうむりて信ずるほかに別の子細なきなり」と、念仏の信心について何か奥深い意味を教えていただこうとはるばる関東からやってきた弟子たちの質問に対し、親鸞聖人は一見そっけない言葉を返します。しかしここで言われていることは重要です。

先日、一人の門徒の方と話をしていると、そこのご主人が最近、大病をして病院に入院していると言います。そして最近ふともしや自分の家の仏壇の位置が善くなかったせいなのではないか、ということを思ったらしいのです。私はすかさず言いました。「病気と仏壇の位置は関係ありません。」「確かに仏壇の配置場所はどこでもいいというものではありませんが、だいたいお参りしやすい場所にちゃんと据えられていればそれでいいのです。仮に仏壇の位置がどうにも落ち着かないところにあったにしても、阿弥陀仏を礼拝する家族の人を病気にさせるような仏さまなどいるはずがありません。」などやり取りを致しました。

浄土真宗の教えは専修念仏、もっぱら念仏ひとつを称えること、それ以外の宗教的な行はおこなわない、というのが真宗の教義であります。この光清寺には一向山という山号がありますが、古くは「専修一向山」とも言われていて、これは念仏を一筋におこなう門徒のお寺であるという意味の言葉を寺の名前にまでしたということなのです。私たちは自分に都合の悪いことが起こってくるとすぐ他人のせいにしたり先祖のせいにする、先祖は文句を言ったりしないけど、困ったことの責任をなすりつけられて先祖が喜ぶはずはないでしょう。人のせいにせず、起こってきた事実を大事に受けとめて念仏するという教えは宗教の健全さの表れだと言えます。

しかしこのあと歎異抄は驚くべき展開をします。「念仏は、まことに浄土にうまるるたねにてやはんべるらん、また、地獄におつべき業にてやはんべるらん。総じてもって存知せざるなり。」「いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定(いちじょう)すみかぞかし。」つまり親鸞聖人は弟子に対して自分は念仏ひとつである、という内心の告白をするが、その念仏は浄土に往生する因なのか地獄へ堕ちる行為なのか、そんなことは問題ではないといい、立派な行もできないこの私は地獄こそ決まった住処であろう、と言い切るのです。ここに念仏の教えの独自の世界が開かれます。

戦後間もない頃、坂口安吾という作家が『堕落論』という短い文章を書き、評判になりました。確かこんなことを言っていたように記憶しています。それには、我々日本人は戦争に負け、精神的、物質的にこれ以上ないどん底にまで突き落とされ、皆が絶望の淵に追いやられてうつろで抜け殻のような虚脱感の中を生きている。しかし考えてみると我々は既に底の底まで堕ちたのであって、これ以上さらに堕ちることはないし失うものもない、であるならば我々は何ら抱くべき不安は微塵もなく、そこに足をつけてやれるだけのことを精一杯やって生きたらいいではないか……と。

いつかかなうであろう夢を未来に期待してお祈りを続け、実現しないならば自らの信心が足りないとされ、さらに信心を確かなものにしようとする、そういう宗教は人間をいつまでも自立させないのです。ほんとうは教えによって私たちが自立させられることが救いなのです。病気が治ることは救いに違いないけれども、治らない病気や障害にかかったときどうするか、困った問題はすべて宗教が解決してくれると考えるところに迷信を生み出すもとがあるのかも知れません。

ある障害をかかえて生きていた方がこういう言い方をされたことがあります。「不幸と不便とは違う。障害は不便をもたらすが、そのことが不幸とは言い切れない」。自立して力強く生きている人の言葉だと思いました。

|