|

第38号 2005年8月

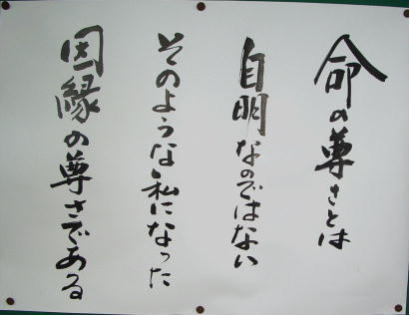

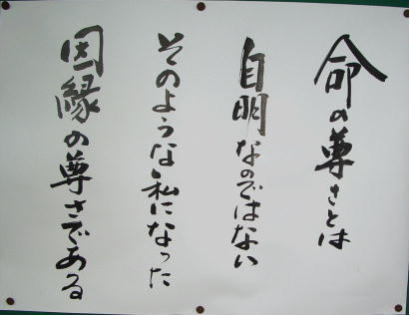

最近はさまざまな殺人事件など悲惨な出来事が多く目につくようになってきた思いがします。またここ数年、一年間の自殺者は3万人以上いるといわれています。昔はどうだったのでしょうか。昔も悲惨な出来事はやはりたくさんあったに違いないのでしょう。昔と今と比べても仕方のないことなのですが、昔に比べて今は何か人間そのものがおかしくなっているのではないか、という話を聞くことがあります。 少年による悲惨な事件が起こった時「ふつうの家庭の元気な子」であったとよく言われますが、現代では「ふつうの家庭」そのものが危機に瀕しているのではないでしょうか。「命の尊さ」を本当に知るということは容易なことではないはずです。仏教はこの自分自身がまず、人生をあきらめないで大切に生きる私になる、ということを教えているように思います。

仏教のお話

今回から「仏教のお話」というふうに題名を変更いたします。といってもこれまでとそれほど変わりませんので、ちょっとした気分転換くらいに考えてください。

私はずっと以前から気になっているのですが「生きとし生けるもの」ということば、このことばは何か独特の世界を表しているような感覚があるように思います。もちろんこのことばの意味は、すべての命あるもの、昆虫や植物や動物から人間まで含めての生きているものすべてを表すことばであり、辞典を引けば「生きているものすべて」というふうに書いています。しかしそれをなぜ、「生きとし生けるもの」というのか、何かそこには「すべて」ということばで全体を表すのではなくて、セミとか毛虫とか犬や牛など、人間も含めて身近で具体的な一つひとつの命あるものとの生き合い、というようなところにそのことばが持つ独特の豊かさを私たちは感じることが出来るのではないでしょうか。

何故こんなことを言うかというと、仏教では命あるものすべて平等の命をたまわっているのであって、決してものの命を粗末にしてはならないということを教えている、というふうに教えられました。せめてお盆の間だけくらいは殺生をしないようにということで、釣りに行って親たちから叱られた経験があるという話は何人もの人から聞いたことがあります。しかし本当はお盆の三日間に限ったことではないのであって、殺生は罪であると仏教は説きます。しかし同時に殺生なしに人間は生きていけないという事実です。

お釈迦様の伝記の中に、あるところで農耕祭があって、少年期のお釈迦様は父親である王様といっしょに城の外に出かけて、そのお祭りに加わったということがありました。そのときに、一人の農夫が大地を耕すと、大地の中からたくさんの虫が掘り起こされて、そしてその掘り起こされた虫を鳥たちがやって来て、一瞬のうちにそれをついばんで飛び立っていったという出来事があったそうです。そのような情景を少年であったお釈迦様がたまたま目にして、「あわれ、生きものは互いに食み合うよ」とつぶやかれて深い悲しみに沈まれたといいます。このお話は、まだ悟りを求めて修行に入られる前のお釈迦様の伝記として伝えられています。

私がこの話を最初に聞いた時にはある反発を感じました。それはお釈迦様のこの伝記そのものなのではなく、そのような話をどのような意図があって語るのかという、語る人の背後に感じられるものに対する拒絶感のようなものが、そのような気持ちを引き起こしていたのかも知れません。それはそうとしても、この一見なんでもないようなお釈迦様のお話は私に鮮烈な印象を与えたことは事実です。弱肉強食は自然界の法則であって、食物連鎖というメカニズムがさまざまな生物の生態系を維持しているのである‥‥などという説明は人間の理性が生み出した一つの論理なのでしょう。

そもそも仏教という宗教が誕生しなければならなかった理由は、この少年釈尊の「あわれ、生きものは互いに食み合うよ」ということが出発点にあると言われます。もっと広くいえば、生老病死という、人間として生まれるということは必ず、老・病・死という苦を背負わずして生きていくことはできないのであって、生きるということはその裏側に死を常にはらんでいるのです。明治時代を生きた僧侶清沢満之は「生のみが我等にあらず、死もまた我等なり。我等は生死を併有するものなり」ということばを残しています。死を離れて生はない、というところに人間は道を求めなければ救われない存在であるということを指摘しています。

親鸞聖人の生きられた鎌倉時代では、一般庶民の暮らしというものは都会に暮らす私たち現代人とは、遠くかけ離れたものであったことは容易に想像できます。貴族は別としても社会の底辺を生きる大半の庶民は、貧困の中にあって殺生をしなければ生きていくことができません。海や川で漁をする人や野山で狩りをする人、農民や商人などを含めて、いわば厳しい自然環境と戦いながら生きていかなければならない人々に対して、聖人は念仏の教えを語られました。それは殺生ということがいかに罪深いことであると知りながらも、それをせずには生きていくことができない人々に対して、親鸞聖人は深い悲しみと親しみをもって関わっていかれました。

どれほど罪深い生きざまをしている人も念仏を称えることによって必ず救われるということが、仏教の教えの真実であることを明らかにしたのであります。『歎異抄』の「善人なおもって往生をとぐ、いわんや悪人をや」という有名な親鸞聖人のこのことばは、すべての人間のもつ罪悪の深みへの共感に根ざしているのであります。

|